Identità, geografie e generi secondo Aziza Kadyri

Aziza Kadyri esplora la fluidità delle proprie origini, trasformando la memoria in emozione funzionale.

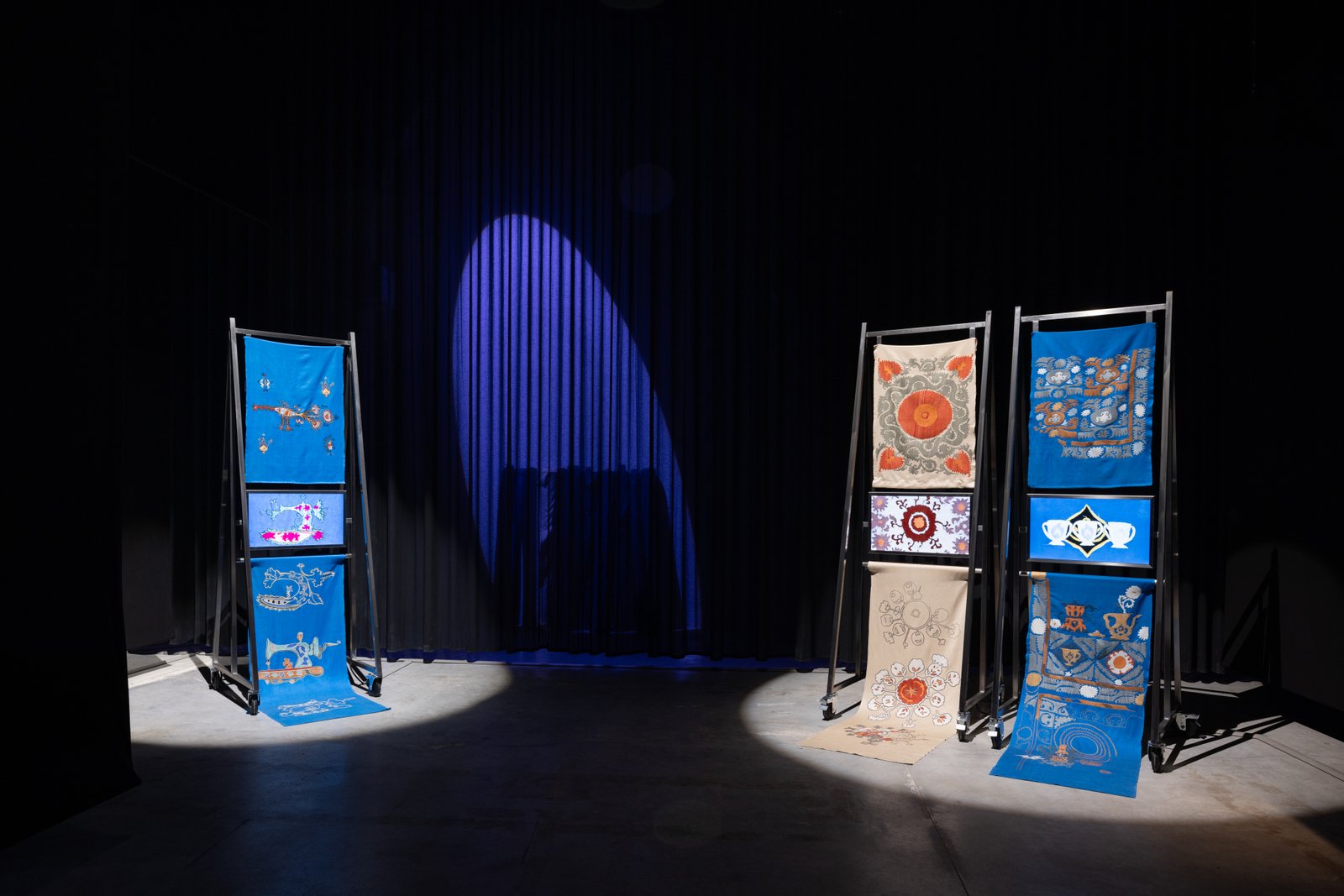

Nata in Russia nel 1994, Aziza Kadyri ha rappresentato l’Uzbekistan, il paese in cui vive, alla 60esima edizione della Biennale di Venezia, dedicata appunto agli “Stranieri Ovunque”. Nel momento in cui scriviamo i suoi lavori sono esposti alla Pushkin House di Londra (la mostra è curata da chi scrive) e da Eastcontemporary, a Milano. L’abbiamo intervistata per esplorare meglio il suo approccio alla creazione artistica, iniziando dalla scelta dei materiali utilizzati, in particolare dagli scarti di tessuto, la cui fluidità formale ben si adatta alle tematiche a Aziza Kadyri più care. La memoria e le emozioni inconsce, storie familiari e personali dal forte sapore politico, le mappe emotive dei posti che ha vissuto e le trasformazioni identitarie. Sono questi alcuni dei concetti che emergono dai suoi lavori, con i quali Aziza vorrebbe rimodellare il mondo attraverso la forza delle proprie idee.

Che domande si sta ponendo ricerca artistica? Cosa accende il tuo entusiasmo?

Aziza Kadyri: In questo momento sono piena di domande a cui non ho necessariamente risposte. Riguardano il modo in cui elaboro i ricordi, i pensieri subconsci, le risposte emotive. Sto cercando doi capire come immergermi più a fondo in queste aree introspettive potrebbe aiutarmi a sviluppare un alter ego; qualcuno che possa incarnare le figure ingannatrici che sto studiando e magari espandersi in una pratica performativa. Sto gradualmente ritrovando la mia via allo spettacolo.

Durante la mia residenza alla Somerset House e al UAL Creative Computing Institute ho anche iniziato a esplorare le possibilità dei tessuti reattivi. Mi interessa L’idea di creare tessuti o installazioni che reagiscono al tatto, al movimento o al suono perché permette di coinvolgere il pubblico nel lavoro in modo dinamico. Ma quest’anno è stato per me molto intenso e l’entusiasmo a volte non è stato facile difficile da trovare. Perciò sto cercando di creare spazio per riconnettermi con il vero motivo per cui ho iniziato a fare arte. Ho ricevuto un incarico sugli Zeppelin che non vedo l’ora di portare a termine. È qualcosa tanto al di fuori della mia pratica abituale che sembra rinfrescante, un po’ come entrare in una nuova dimensione mentale. Ho ricevuto anche una commissione da parte dalla prima Biennale di Bukhara, in Uzbekistan. Sembra un sogno che diventa realtà. Credo sia ciò di cui ho bisogno in questo momento. Serve a ricordarmi com’è giocare in modo creativo.

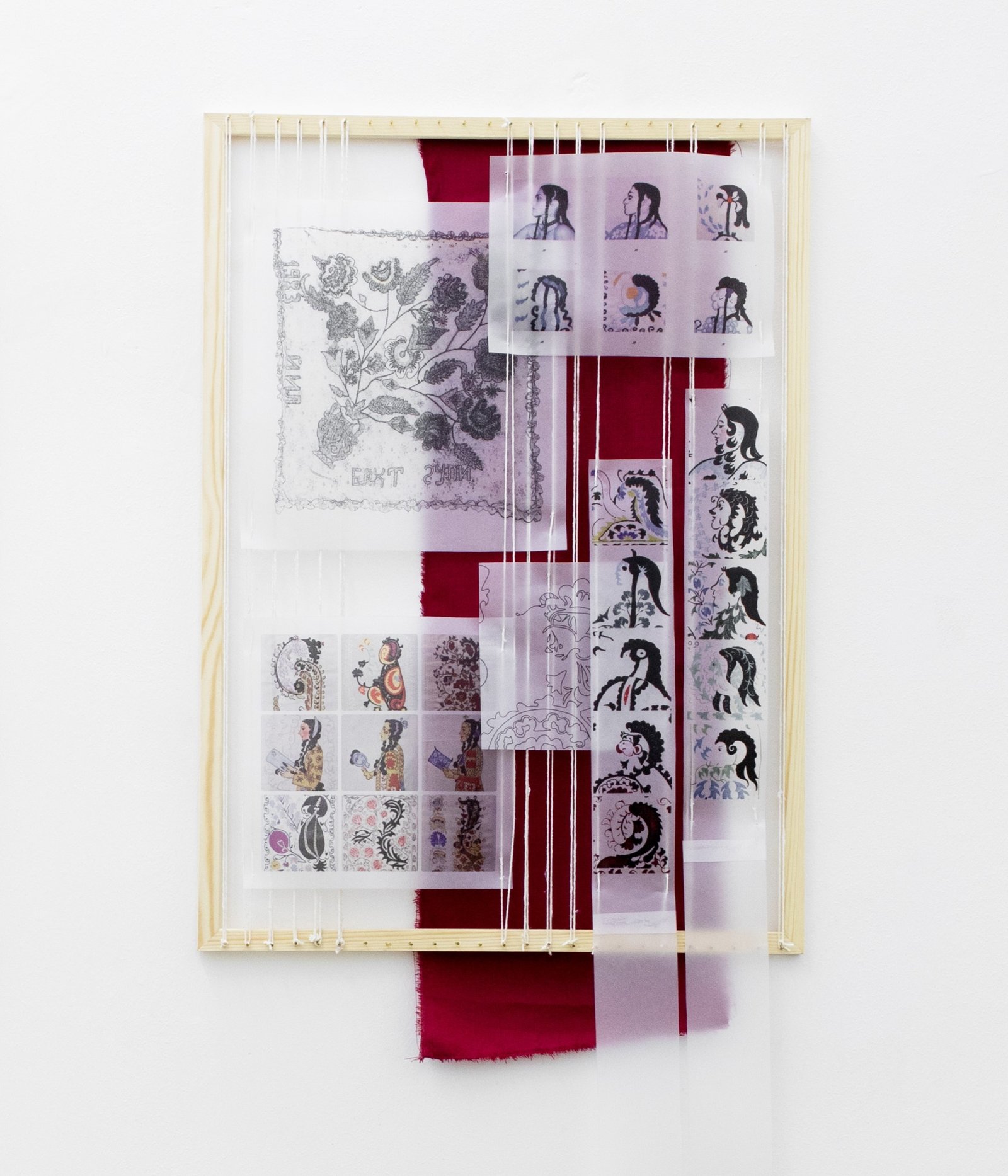

Per la mostra alla Pushkin House, che può essere definita come un’intervento in uno spazio architettonicamente complesso, hai realizzato le prime opere ‘belbog’, ispirandoti alle tradizionali cinture uzbeke da uomo. Utilizzandoli come cornici per ‘stemmi’ personali, in relazione alle città che hanno parzialmente plasmato la tua identità, hai radicalmente riutilizzato e ‘svalutato’ questo oggetto utilitaristico vernacolare. Quali sono per te i principi fondamentali di questa azione, sia dal punto di vista artistico che concettuale?

Aziza Kadyri: Sono solita lavorare con tessuti di recupero, spesso provenienti da venditori di mercati vintage che ora mi riconoscono come un cliente abituale. Questi tessuti, creati durante gli anni ’70 e ’80 del Soviet, hanno una storia stratificata e contraddittoria. Sono interpretazioni della tradizione prodotte in serie, disegni ricamati a macchina che suggeriscono forme familiari, ma non riescono a catturare l’essenza dell’artigianato originale. Le fasce che ho utilizzato erano strumentali, di un rosso intenso, come la cravatta di un pioniere (un membro del movimento giovanile ufficiale sovietico), con un sottile bordo ornamentale e un centro vuoto. Questo vuoto mi ha chiamato, richiedendo una narrazione, qualcosa di profondamente personale. Essendo la figlia maggiore, che ha dovuto assumersi molte responsabilità, spesso scherzo sul fatto che sono il ‘figlio’ maggiore che la famiglia desiderava. Prendere questo oggetto tradizionalmente maschile e adattarlo alla mia storia è diventato un atto di rivendicazione e reinterpretazione delle gerarchie sociali normalizzate.

Gli ‘stemmi’ sono per me una forma di psicogeografia. Mappano i miei viaggi emotivi attraverso le città che hanno plasmato la mia identità: Taipei, Mosca, Pechino, Tashkent. Ogni opera riflette un’impressione soggettiva e autobiografica di questi luoghi, resa attraverso una serie di ‘atti di equilibrio’ immaginativi. Ci sono metafore e realismo magico in gioco, un riflesso del mio ‘circo’ interiore, dove assumo continuamente il ruolo di un ingannatore nel suo senso originale: un narratore e un mago. Sebbene il termine ‘stemmi’ funzioni, li ho immaginati più come manifesti pubblicitari o striscioni da circo, catturando la natura sempre giocosa e performativa del mio processo.

In definitiva, questo lavoro è incentrato sulla trasformazione; trasformare oggetti utilitaristici con storie miste, nella cornice di narrazioni profondamente personali. Cerco di bilanciare l’individuale e il collettivo, il tradizionale e il contemporaneo, il maschile e il femminile. L’intervento alla Pushkin House è stato un invito a confrontarsi con queste tensioni e a sfidare il modo in cui gli oggetti e le storie possono evolversi.

La narrazione è fondamentale per la tua pratica artistica. Sei anche un’ottima oratrice. Quali sono i tuoi mezzi preferiti per esprimere sentimenti e idee?

Aziza Kadyri: Vengo da un background di teatro e performance dal vivo, e questi mezzi di espressione si ritrovano costantemente in ogni mio progetto. Lavoro molto bene con i mezzi che lasciano spazio al caso, all’errore e alla deviazione, quelli che consentono una creazione più intuitiva e improvvisata. I tessuti possono essere cuciti insieme, ma anche disfatti e riassemblati sul posto; sono flessibili, adattabili e interagiscono in modo diverso con ogni spettatore. Lo stesso vale per la performance: dipende molto dal dialogo con il pubblico; la magia si crea nelle interazioni e nelle connessioni. Tutto quel che esce dal copione finisce per essere la parte migliore. Mi piace creare esperienze emotive attraverso l’interattività multidimensionale e la presenza fisica. Penso che sia per questo che trovo difficile connettermi con forme come il cinema e la pittura: richiedono una pianificazione precisa e non consentono, una volta completate molti, cambiamenti o spontaneità. Ma mi piace creare video un po’ caotici.

Come concili le dimensioni interiori e individuali della tua pratica con le questioni politiche più importanti che spesso emergono dal tuo lavoro?

Aziza Kadyri: Il personale, il familiare e il collettivo sono per me dimensioni inscindibili. Le mie esperienze, il modo in cui vedo il mondo e interagisco con esso, sono plasmate dalle realtà politiche che ho vissuto. Quando scavo nelle mie storie personali o familiari, spesso scopro che riecheggiano questioni politiche molto più grandi: migrazione, genere, dinamiche di potere, identità. Quindi, il processo non sembra tanto un equilibrio tra due cose diverse, ma piuttosto una rivelazione di come esse siano interconnesse.

Mi concentro consapevolmente sul personale, sullo specifico, perché è un modo per rendere tangibili idee socio-politiche più grandi e astratte. Le persone tendono a relazionarsi con le storie. Si vedono riflessi in esse, anche se il contesto è sconosciuto – è qualcosa che ho visto nelle reazioni al Padiglione dell’Uzbekistan a Venezia quest’anno. Ma sono anche consapevole che queste narrazioni personali non esistono nel vuoto: sono modellate da sistemi, storie e disuguaglianze, e voglio che questo sia visibile nel mio lavoro. Allo stesso tempo, mi impegno a non ridurre il personale a pura simbologia per la critica politica. Credo che ci sia potere nel lasciare che l’individuo profondo esista per quello che è – disordinato, emotivo, umano -, mentre si permette alla politica di emergere da esso in modo naturale.

Sei nata a Mosca, cresciuta tra la capitale e Tashkent, hai studiato a Shanghai e Taiwan, e attualmente vivi a Londra. Hai rappresentato l’Uzbekistan alla Biennale di Venezia senza poter accedere agli archivi nazionali, essenziali per il tuo lavoro e la tua ricerca, perché noi hai un passaporto uzbeko. Come riesci a gestire la complessità delle tue origini?

Aziza Kadyri: Non ho una risposta chiara alla domanda sulla mia identità. È qualcosa che sto ancora cercando di capire, e la mia arte è uno dei modi in cui cerco di elaborarlo. Mi muovo nella mia cultura sia sia come ‘insider’ – plasmata da famiglia e amici – sia come ‘outsider’, un individuo della diaspora che ha trascorso gran parte della sua vita a Taiwan, nella Cina continentale, in Russia e nel Regno Unito. Vivo da sola da quando avevo 17 anni, e una delle mie abilità principali è quella di adattarmi facilmente a nuovi ambienti. Mi sento come un mediatore e un connettore di molte idee e storie disparate; sono una raccolta di frammenti divertenti, un armadio vivente di curiosità.

Non poter accedere ai registri storici evidenzia la tensione tra l’essere legati a un luogo attraverso la cultura, la memoria e il patrimonio, ma l’essere esclusi in altri modi, legalmente o istituzionalmente. Invece di considerarlo un limite, cerco di utilizzarlo come una forza creativa. Quando i sistemi ufficiali o gli archivi sono fuori portata mi rivolgo alle storie orali, alla memoria personale e alla collaborazione con gli altri per costruire narrazioni alternative. È qui che entra in gioco il concetto di ‘fabulazione critica’ – reinventare la storia quando l’accesso ai suoi archivi è limitato.

Saper ingannare i sistemi è un’abilità essenziale per qualsiasi artista. Il tuo interesse per i truffatori è, quindi, più che naturale. Quali sono i tuoi personaggi preferiti nella storia e nella mitologia, e perché?

Aziza Kadyri: Una delle figure più importanti è Nasreddin Khoja, il burlone dell’Asia centrale e del Medio Oriente. Sono cresciuta ascoltando migliaia di storie in cui Nasreddin viene descritto sia come uno sciocco che come un saggio, usando l’umorismo e il paradosso per scoprire verità più profonde sulla natura umana. La sua capacità di navigare le complessità sociali e morali attraverso azioni apparentemente semplici ha plasmato il mio modo di intendere la narrazione come strumento di critica.

Un altro esempio è Sun Wukong, il Re delle Scimmie del classico cinese del XVI secolo Viaggio in Occidente, che mi ha profondamente influenzato durante la mia adolescenza, così come attraverso il mio legame con la Cina. È un ingannatore per eccellenza: birichino, voltafaccia, capace di ribaltare le situazioni; spinge costantemente i confini e sfida l’autorità. La sua storia ci mostra il valore della perseveranza e dell’arguzia di fronte a ostacoli insormontabili.

Infine, Scheherazade, in Le mille e una notte, è un esempio importante della donna ingannatrice, o come Marilyn Jurich la chiama, una ‘trickstar’. Come spiega Jurich in ‘Le sorelle di Scheherazade: Eroine ingannatrici e le loro storie nella letteratura mondiale’, le ingannatrici usano la facilità verbale, l’acutezza psicologica e il know-how diplomatico per superare in astuzia i sistemi oppressivi. La capacità di Scheherazade di creare storie avvincenti non solo le salva la vita, ma trasforma anche in qualche modo il violento sistema patriarcale in cui è intrappolata. È un tipo di ingannatore benevolo: un portatore di cultura, un trasformatore, un’alchimista’, ma ingannatore nato dalla necessità e dalle circostanze piuttosto che dalla pura scelta o dalla sua stessa volontà.

Ciò che unisce queste figure – e ciò che più mi ispira – è il modo in cui usano la loro ingegnosità e creatività per rimodellare i mondi in cui vivono. L’inganno non è solo un modo per ingannare; è un modo per trovare modi per navigare e trasformare i sistemi, adattandosi, con una mentalità aperta, non vedendo il mondo in bianco e nero, e non trattando in assoluti. Questa è l’energia che cerco di portare nella mia pratica.

December 12, 2024