Amy O’Neill: costumi per scomparire

L’opera di Amy O’Neill si muove secondo una politica del residuo. I suoi costumi, le sue maschere, le sue parate rovesciate sono ciò che resta quando l’identità crolla, ma i suoi segni resistono.

Nella pratica di Amy O’Neill, l’arte è una forma di interrogazione: cosa resta di una cultura quando la sua rappresentazione crolla? L’artista non offre risposte, ma compone un’iconografia postuma fatta di travestimenti, reliquie e corpi assenti. Mette a nudo le coreografie infantili dell’identità nazionale, per trasformarle in frammenti sospesi, da guardare senza più illusione. Nata nel cuore rurale della Pennsylvania, O’Neill ha la provincia negli occhi e un’ America residuale nel gesto: la sua è un’arte di ricostruzione e di attesa, fatta di frammenti, di oggetti trovati, di bobine sbiadite che si ostinano a raccontare. Ogni oggetto che attraversa la sua opera — costume, maschera, fotografia scolorita, carro da parata dismesso — porta con sé una doppia temporalità: da un lato l’euforia del gesto collettivo che l’ha prodotto, dall’altro l’abbandono, la stasi, la perdita di funzione. L’infanzia, nel suo vocabolario, non è mai un luogo da rimpiangere: è una struttura culturale, un dispositivo di incorporazione. È lo spazio in cui si apprendono i codici della visibilità, le posture del corpo pubblico, i rituali della comunità. Ma è anche il luogo dove questi codici, se osservati abbastanza da vicino, cominciano a disfarsi.

La recente mostra This’s and That’s (Den Frie, Copenhagen, 2025) curata da Laura Gerdes‑Miranda, in collaborazione con Line Ebert e Gianna Surangkanjanajai, nell’ambito del programma OSLO, ne è espressione evidente. Non un’installazione, quanto un’architettura sospesa del gesto. Tessuti, patchwork, abiti rituali e drappi sono montati su un sistema a carrucole che sembra appartenere a una cerimonia ormai dimenticata, a un rituale senza religione. I costumi restano appesi in attesa del gesto e le maschere non coprono il volto, ma lo raddoppiano. Gli spettatori non sono chiamati a interpretare, ma a toccare, indossare, rilasciare.

In STRAW MAN Vestment (2025), “Il manichino di paglia” di Goya, così spesso letto come allegoria dell’inerzia collettiva, diventa costume incarnabile: icona e corpo coincidono, immagine e carne si contaminano. È qui che si apre un campo di tensione profondamente politico. Judith Butler, nel suo lavoro sulla performatività del genere e dell’identità, ha sottolineato come gli atti che sembrano esprimere un’identità la costituiscono retroattivamente. Ogni abito è un gesto: una possibilità di fare corpo con ciò che ci precede. In O’Neill, l’abito rituale non rivela un’identità ma la eccede, la mette in crisi. Non c’è ruolo da affermare: solo una sequenza di gesti che rendono visibile l’atto stesso dell’apparire.

Così il carnevale, nella sua opera, non è mai semplice inversione gioiosa. È una zona d’ambiguità, di sospensione del regime normativo, dove maschere e costumi non funzionano come travestimenti, ma come rivelazioni paradossali. Lo mostrano con evidenza le figure di DIE MASTER SCRIM (2025), titolo che gioca tra il verbo “morire” e l’imperativo enigmatico di un’autorità invisibile (“Die, Master”). I pannelli fluorescenti popolati da volti televisivi — Witchipoo, Arthur Herbert Fonzarelli, meglio conosciuto come Fonzie, la Regina Grimilde — si stagliano come icone fluttuanti di una mitologia popolare che ha cessato di credere in sé stessa. È una processione posticcia, senza fede, eppure ancora rituale.

In SERPENT LOOK, sempre del 2025, una scrim semitrasparente -normalmente usata in teatro per creare effetti di apparizione/sparizione -si comporta come un velo scenico o un sipario ambiguo. Propone un serpente verde serigrafato che si contorce sopra le tracce del Go, antico gioco cinese di strategia – o, nella sua versione morale indiana, Snakes and Ladders. In questo gesto di sovrapposizione, O’Neill recupera e distorce un sistema simbolico antico: il serpente non è più solo emblema del peccato o della discesa morale, ma anche simbolo di ambiguità e metamorfosi. In entrambe le opere, l’artista lavora con materiali poveri e referenze colte in una dimensione pop desacralizzata. Non c’è nostalgia, né ironia. Piuttosto, una forma di pietas distorta verso ciò che resta quando l’immaginario si sbriciola: giochi, superstizioni, illusioni di controllo morale. La temporalità è stratificata, mai lineare, e procede per montaggi ellittici – visivi ma anche emotivi. L’infanzia si trasforma allora in topografia morale e il gioco rivela la struttura simbolica della mobilità sociale e del destino come distribuzione arbitraria del castigo e del premio. La scala non è via di ascesi, ma circuito ripetitivo.

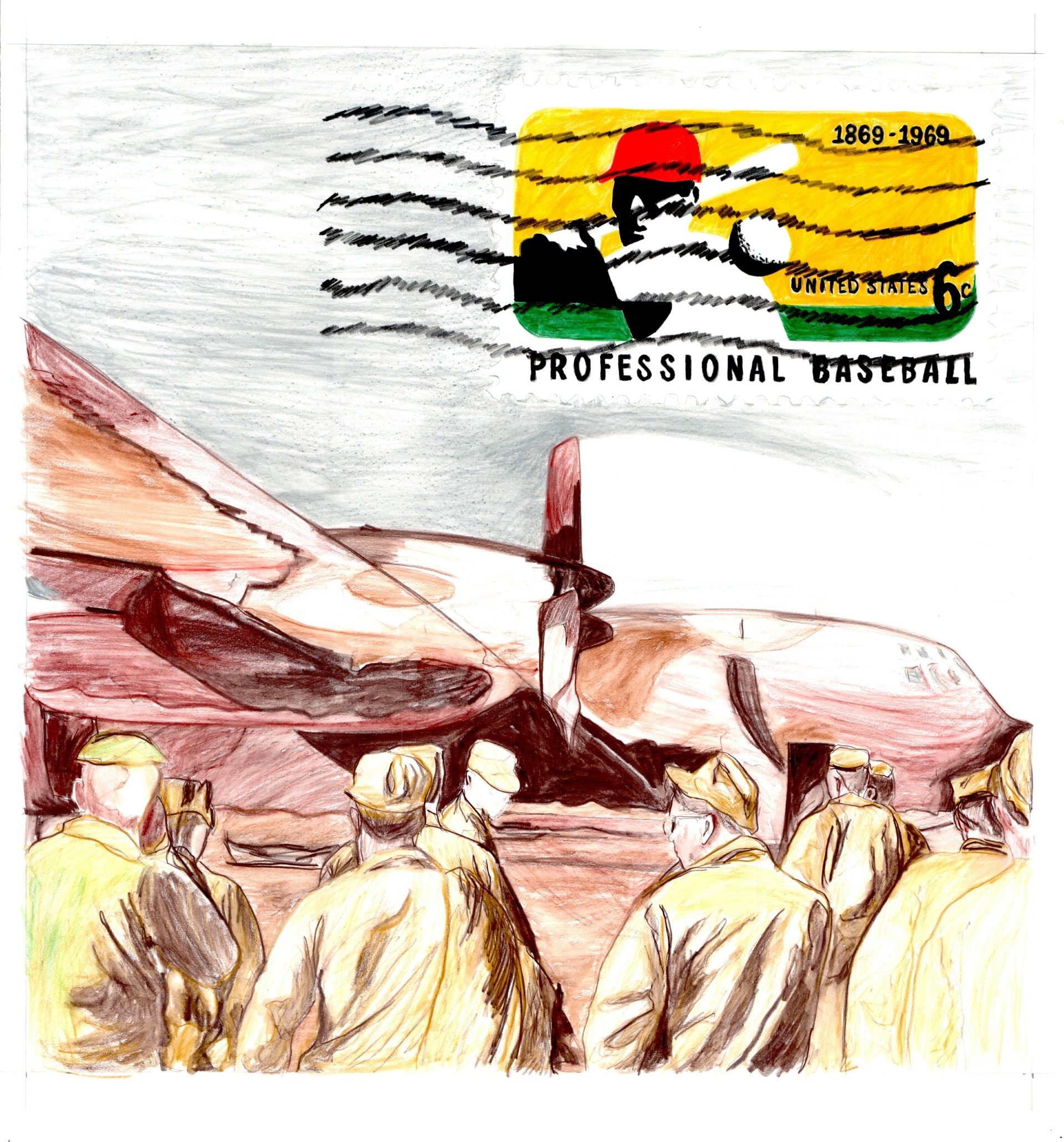

Tra il 2015 e il 2016, Amy O’Neill realizza Vietnam or the American War, serie in cui la guerra — mai vissuta, ma ossessivamente raccontata — diventa paesaggio mentale. Non c’è qui ricostruzione storica, bensì un lavoro di scavo nell’immaginario collettivo americano: elicotteri giocattolo, fotografie scolorite come ricordi imparati a memoria. L’America si mostra nelle pieghe di una latta arrugginita, nelle altalene costruite dai soldati per i figli, nelle polaroid che restano incollate anche se non mostrano più niente. Tutto restituito in scala ridotta, come un trauma infantilizzato. La guerra è un dispositivo visivo appreso per via mediatica, attraverso film, televisione, didattica patriottica. È un conflitto interiorizzato come spettacolo, e per questo ancora più perturbante. Non l’abbiamo combattuta, quella guerra, l’abbiamo assorbita in forma di plastica e cartone, nei modellini scolastici, nei telegiornali, nelle giungle finte dei film pomeridiani, una storia narrata da chi non c’era, con la voce spezzata di chi sa che anche il mito è una ferita. O’Neill non denuncia, non commemora: mette in scena la confusione tra documento e finzione. E in questa memoria sintetica, costruita a partire da immagini culturalmente condivise ma affettivamente ambigue, l’infanzia torna come luogo di sedimentazione ideologica. Il conflitto, svuotato del suo orrore diretto, sopravvive come reliquia nella plastica scolorita, nel sogno opaco della televisione.

Questo gesto dell’infanzia, questa grazia ferita, O’Neill l’aveva già messo in scena anche altrove. A Digione con Parade Float Graveyard (Le Consortium, 2006) costruisce un cimitero per i carri allegorici dell’America. Li rifà con le sue mani, li illumina appena e ce li mostra non come reperti ma come fantasmi. C’è un’arca di Noè ma vuota, una torta a più piani ma le ciliegine sono cadute, le ruote non girano e i decori si sgretolano. Ghost Float (2004), The Golden West (2006), The Granddaddy of Them All (2005)— sono reliquie di una fede che si è fatta cartapesta. Ispirati a vere sfilate folcloriche americane, soprattutto alla Rose Bowl Parade, si offrono ora come monumenti senza trionfo. Non documentano l’evento, ne evocano la persistenza residuale, il sogno americano non è distrutto, ma sospeso in uno stato di visibilità opaca: è ancora lì, inaccessibile e al contempo eccessivo.

Il suo lavoro sull’infanzia non è né biografico né nostalgico: è semmai un’indagine sul modo in cui i dispositivi culturali plasmano il corpo, la voce, il gesto. In ogni punto della sua pratica c’è un’infanzia, ma non è mai sua. È l’infanzia di tutti: quella collettiva, addomesticata, istruita alla visibilità, cose piccole che diventano prima mitologia e poi rottame. Alla domanda se per lei-“l’infanzia è un luogo da cui si torna o in cui ci si perde definitivamente?” risponde: -“Nessuna delle due. Non si sfugge all’infanzia. Può essere repressa, ma non cancellata. È una condizione della nostra esistenza. Condivido profondamente l’idea che i ricordi vengano continuamente rifabbricati con il passare degli anni, e che alla fine diventino patrimonio comune. Forse il mio lavoro allude anche a questa lenta dissoluzione del singolare nel collettivo — a ciò che, inesorabilmente, finisce per unirci, che lo si voglia o no”-.

Se Vietnam or the American War tracciava una mappa interiore dove la guerra si faceva racconto imparato a memoria, in Zoo Revolution quella stessa infanzia si apre come un sogno incrinato: non più solo teatro del trauma, ma luogo visivo in cui le immagini smarrite tornano a galla, frammentate, come animali notturni in cerca di riparo. Zoo Revolution (2006-2019)— è un video in loop girato in 16mm e successivamente trasferito in HD, che sedimenta oltre un decennio di osservazioni, derive visive e accumulo di materia filmica. La sua prima presentazione pubblica avviene nel 2019 alla Paula Cooper Gallery di New York, dove il lavoro viene esposto come un archivio ellittico e in parte visionario, costruito sul ritmo ricorsivo del montaggio e su una stratificazione percettiva che scarta ogni linearità narrativa.

O’Neill sovrappone i resti visivi di un paesaggio zoologico a una sorta di sogno documentale. L’animale, qui, non è più oggetto di contemplazione etologica ma sintomo di una crisi della visione stessa: fuori fuoco, moltiplicato, frammentato dal dispositivo, restituito in una postura archetipica ma ormai disattivata.

L’idea di “rivoluzione” nel titolo non ha nulla di eroico: è semmai un moto a vuoto, un gesto iterativo che sovverte senza rovesciare, evocando quella che Giorgio Agamben chiamerebbe una “potenza destituente” — una sospensione del senso, un’uscita laterale dal linguaggio delle immagini. Il tempo, nella sua torsione circolare, agisce come trauma e come palinsesto.

In pratica, Zoo Revolution si offre come esercizio di montaggio e di sopravvivenza: l’immagine in movimento non come narrazione, ma come atto di evocazione e disfunzione, dove l’animale, il recinto, il gesto meccanico e la ripetizione diventano operatori critici di una memoria senza redenzione, campo d’indagine sulla memoria affettiva e i suoi inganni. “Un lavoro sviluppato nell’arco di dieci anni mi offre strati, fondamenta e storie sotterranee che sto riportando alla luce”-, scrive l’artista nel testo 3 Birth of The Zoo Revolution (2019), definendo così una pratica che è allo stesso tempo scavo archeologico e mise en scène, esposizione di rovine e creazione di finzioni vernacolari. Le animazioni — come quella di Gerhard Fieber, rintracciata a partire da un dettaglio linguistico marginale (la scritta Speisewagen DSG) e poi associata a una produzione legata alla propaganda visiva del regime nazista — si innestano nel paesaggio infantile come un’innocenza contaminata, rivelandone per attrito le fratture ideologiche, le derive storiche latenti, i fantasmi che abitano anche l’immaginario più apparentemente neutro.

Proprio l’infanzia, in questo montaggio, non è più uno spazio edenico, ma un campo stratificato dove l’estetica dell’intrattenimento si piega a una funzione obliqua: quella di depositare, sotto forma di incanto visivo, una narrazione del potere. In O’Neill, il found footage non è mai semplice riuso: è scavo, è stratigrafia, è contatto con ciò che si rivela solo per un istante — come la “chicken lady” sfuggente, scovata digitalmente in un montaggio d’epoca, oppure come quelle immagini scolastiche viste in un pomeriggio di sonnolenza alla scuola cattolica di Saint Peter and Paul frequentata dalla stessa Amy. Il tempo non è mai lineare: piuttosto è una spirale di ritorni imperfetti, un campo di forze dove memoria e immaginazione si confondono. Gli stessi film sono costruiti come montaggi eterogenei: paesaggi in 16mm, animazioni d’epoca, archivi familiari. Il punto non è la narrazione, ma l’atmosfera: un campo visivo dove ogni immagine è già spettro. E a questo punto emerge una domanda -“Cosa succede quando il montaggio non ricompone, ma frammenta ulteriormente?-“ –“Il senso del montaggio, per me, non è ricomporre una nuova ‘realtà’, ma abbracciare la frammentazione dei ricordi e dei pensieri mentre si allontanano nel tempo. L’entropia è sempre una forza potente in azione, e non vedo motivo per opporle resistenza», risponde O’Neill.

Tutta l’opera di Amy O’Neill si muove secondo una politica del residuo. I suoi costumi, le sue maschere, le sue parate rovesciate sono ciò che resta quando l’identità crolla, ma i suoi segni resistono. Sono “forme-di-vita” come direbbe, ancora, Giorgio Agamben: non stili, né soggettività, ma configurazioni fluide in cui vita e forma coincidono senza più potersi separare. L’artista non propone identità alternative, ma esperienze di disidentificazione: possibilità di sottrarsi, di slittare, di rendere opaco ciò che la cultura dominante vuole trasparente. E forse è proprio in questa sospensione che risiede la forza del gesto. Non c’è mai celebrazione, né denuncia. Ma una processione lenta di resti, che non cessano di significare. Un’America che continua a mettersi in scena anche quando nessuno guarda più. Amy O’Neill rimonta quel teatro abbandonato per farci vedere come, anche nel disfarsi di ogni forma, qualcosa continua a pulsare. Mentre la maschera si scolla e il costume scivola a terra, resta solo il gesto: qualcuno che ha guardato, raccolto, mostrato.

E ci ha lasciato la quieta possibilità di scomparire con grazia.

July 22, 2025