La Pietà di Cosimo Rosselli e l’enigma di Arundel Castle

Tra i molti enigmi del Quattrocento fiorentino c’è una Pietà nella collezione dei Duchi di Norfolk, ora attribuita a Cosimo Rosselli

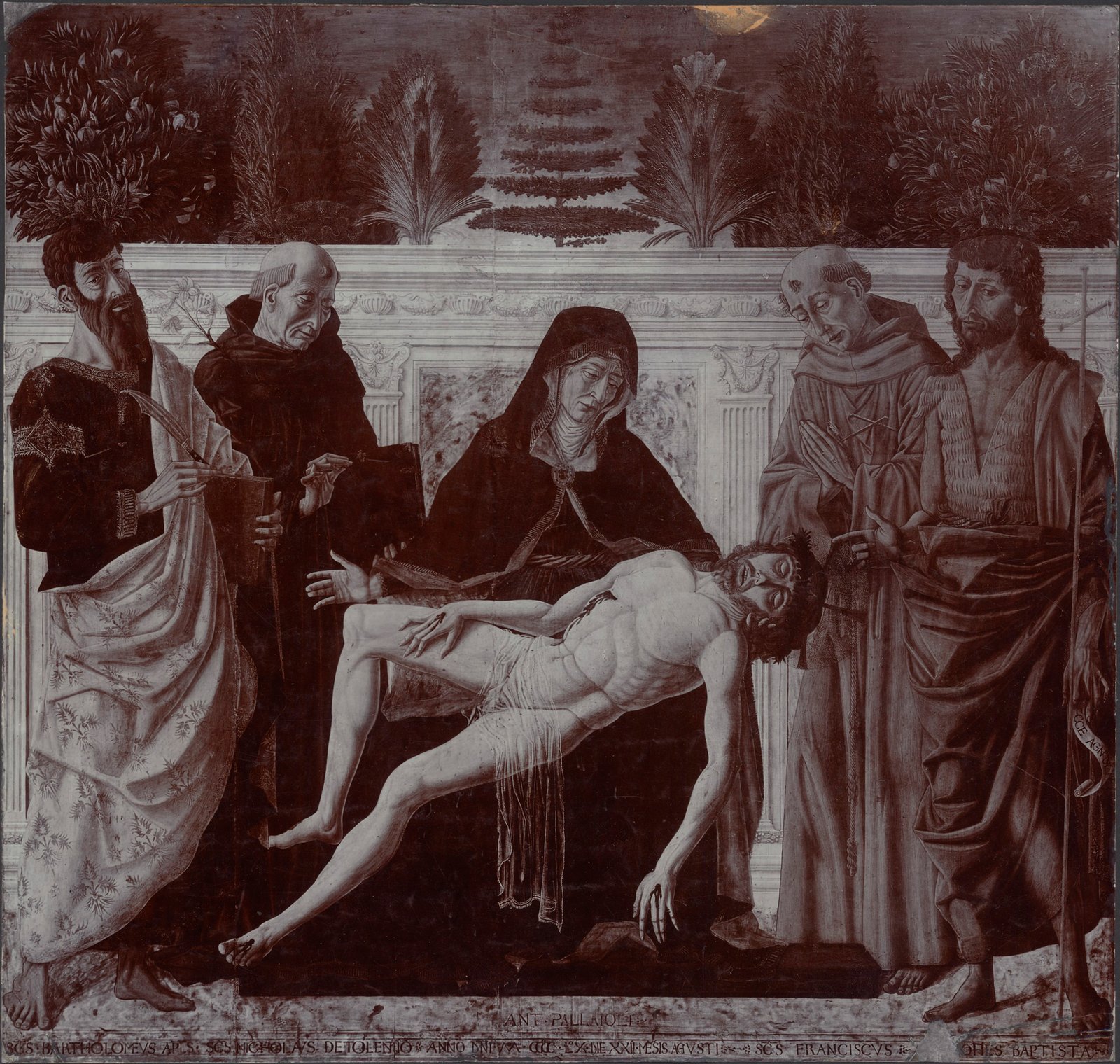

Nella quiete rassicurante delle fototeche, tra fascicoli gualciti e sordi cigolii, può capitare ancora di imbattersi in opere poco frequentate o addirittura ignorate dagli studi a causa della loro ubicazione, affatto sconosciuta. Si tratta dei cosiddetti ‘homeless’, dipinti e sculture che intricati passaggi collezionistici o rocambolesche vicende hanno lasciato in balia delle più capricciose circostanze, facendone perdere inevitabilmente le tracce. Tuttavia, se per alcune di queste opere ‘senza casa’ l’eventuale approdo a un’istituzione museale o l’inattesa ricomparsa sul mercato antiquario hanno in seguito riacceso nuovo interesse e sortito un’immediata rivalutazione critica, per altre è vero il contrario, e un fitto oblio continua strenuamente ad avvolgerle; al punto che il loro unico, sfocato ricordo è spesso affidato a vecchie fotografie in bianco e nero – se non a una soltanto – riposte in qualche polveroso faldone messo da parte. Tra queste, in particolare, vi è una tavola che, se pur da sempre associata de plano all’ambiente fiorentino del terzo quarto del Quattrocento (cui indubbiamente appartiene), continua a rappresentare uno degli enigmi più seducenti, e perciò irresistibili, della filologia storico-artistica stricto sensu. Da Bernard Berenson a Roberto Longhi, da Federico Zeri a Everett Fahy, tutti i più agguerriti e perspicaci conoscitori del secolo scorso hanno infatti tentato, almeno una volta, di decifrarne la complessa cultura figurativa, senza che però nessuna delle esegesi proposte, benché accattivante, risultasse infine del tutto convincente. Come avviene in casi particolarmente problematici e ambigui, qual è appunto questo, lo spessore dei loro sottili, ma diversissimi giudizi ha in seguito scoraggiato letture alternative, col risultato che da circa tre decenni a questa parte nessun’altra ipotesi è stata avanzata né quanto espresso in precedenza accolto, respinto o anche solo riconsiderato. E ciò malgrado la presenza di una preziosa, autentica data, quella del 22 agosto 1460, che, vergata in calce alla tavola, fornisce un significativo indizio cronologico al quale appoggiarsi. Alludo alla misteriosa quanto sulle prime urtante Pietà tra i santi Bartolomeo, Nicola da Tolentino, Francesco e Giovanni Battista segnalata un tempo ad Arundel Castle, nel West Sussex, fiabesca dimora dei duchi di Norfolk, attribuibile a Cosimo Rosselli.

È un’opera di quelle che si fa una certa fatica a non definire ‘bizzarre’. E credo che, oltre alle discordanti opinioni degli studi e al suo stato di homeless, le ragioni del perdurante disinteresse nei suoi confronti vadano forse, anzi soprattutto, rintracciate nella sua stessa conduzione, a dir poco spiazzante. Dal bello scatto a Villa i Tatti (il migliore quanto a risoluzione e che abbiamo qui, sotto gli occhi), l’assurdo parossismo miogeno della cassa toracica del Cristo, sul punto di schiantare, o l’illogica affettazione con cui i santi-violinisti Bartolomeo e Nicola ostentano in punta di dita i loro archetti agiografici, non possono che apparirci, a questa altezza, quasi inclassificabili. Lo stesso dicasi di quanto cogliamo sui volti dei protagonisti, dove dal cruccio mesto scoccatoci dal Battista, si passa, dopo lo smunto raccoglimento di Francesco, all’acquerugiola di lacrime che riga piano il viso della Vergine e alla cupa contemplazione di Nicola, per giungere, sulla sinistra, allo sguardo insostenibile di Bartolomeo, che sentiamo frugarci fin dentro l’anima. Il brano più sconvolgente, e su cui la storiografia ha sostato più a lungo, almanaccando, resta ad ogni modo il cadavere terreo di Cristo, esposto stecchito in primo piano non senza un macabro compiacimento: vi sono enumerati ossessivamente i risalti delle ossa, le corde pizzicabili dei tendini, i fasci muscolari, tant’è che la polpa vi appare quasi affatto prosciugata, fin nel volto, dove dalle orbite affossate emergono nitide le mandorle spaccate degli occhi schiusi. Con una crudezza tale, oltretutto, da infettare le altre figure lì accanto: nei piedi, nelle mani, massime in quella nocchiuta del Battista e in quelle giunte di Francesco, nonché nel volto del tolentinate, incartapecorito come un’iguana. Questa straordinaria tensione espressiva e drammatica, bizzarra appunto, non dà segni di cedimento neppure in altri frammenti del dipinto, più marginali. È il caso, per esempio, delle chiome di quelli che hanno tutta l’aria di essere degli aranci, due selve di rasoi affilatissimi che dissuadono dal proposito di coglierne i frutti, o, lì vicino, dei due filari di ispidi cipressi, innumerabili nella loro assiepata disposizione. Il tutto è tradotto in un segno grave e pungente, energico e instabile, quasi nevrotico, e sebbene qui e là si noti qualche inciampo calligrafico, l’acuta impressione di trovarsi di fronte a una personalità pittorica notevole non ne esce diminuita, tutt’altro.

Tale sospetto, ovvero che dietro all’autore della tavola un tempo ad Arundel Castle si celi un artista di primo piano, non è d’altronde cosa affatto nuova, sicché non sorprende che nel corso della sua sporadica fortuna critica siano spesso stati evocati, direttamente o indirettamente, alcuni tra i principali protagonisti della pittura fiorentina del Quattrocento, in primis Antonio del Pollaiolo. Quando il dipinto, ormai lontano dall’Italia, a Londra, venne menzionato per la prima volta da Gaetano Milanesi, esso si presentava in effetti nientemeno che come un presunto autografo del celebre maestro fiorentino. A certificarlo era la presenza di una firma, in caratteri pseudo-antichi, che recitava in forma abbreviata “Ant Pollaiolo” e che veniva al solito riportata con cura dallo storico senese, senza con ciò scatenare, curiosa- mente, alcuna reazione da parte della storiografia del tempo. È solo nel 1922 che un articolo di Roger Fry dedicato interamente all’opera, finalmente illustrata, inaugura il vero e proprio dibattito attributivo, informando che una pulitura, portandosi via l’iscrizione, ne aveva svelato la natura posticcia e truffaldina. Il fatto – prevedibile – diede così ansa al critico del Bloomsbury Group di formulare un’ipotesi in direzione di un altro peso massimo del Rinascimento fiorentino e anch’esso noto in quel periodo, al pari di Antonio, per l’accentuata esuberanza anatomica dei suoi personaggi: Andrea del Castagno. Fry, conscio dell’inconciliabilità tra le evidenti discrasie formali del dipinto e il vivo presentimento di “a much greater man in the background”, riteneva che il pittore mugellano dovesse essere almeno il responsabile del disegno preparatorio, approntato poco prima di morire nel 1457, e che l’esecuzione pittorica fosse quindi stata portata a termine da un suo discepolo, un “well-trained and perhaps brilliant craftsman”. La soluzione attributiva, a dire il vero un po’ cervellotica, venne di lì a poco respinta da Bernard Berenson, che pur qualificando la Pietà come “un’opera veramente notevole” e indicandola homeless, “già presso Arundel Castle”, la trasferì nel bulimico quanto torbido catalogo del Maestro di San Miniato: un portavoce lippesco di seconda fila, squisitamente provinciale, estremamente monocorde, cui proprio allora stavano iniziando ad essere assegnate una congerie di opere disparate, tutte accomunate da una pronunciata secchezza di segno. A introdurre un nuovo elemento di discussione e a rivalutare in parte l’opera giunse invece nel 1952 Roberto Longhi con l’indimenticabile saggio sul Maestro di Pratovecchio. Qui, in una delle ultime note al testo, alla Pietà veniva avvicinato un tabernacolo fino ad allora mai interrogato seriamente, situato sul fianco sinistro della Misericordia fiorentina, nell’angusta via del Campanile, ed entrambi furono riuniti con un mazzetto di altri dipinti intorno alla Santa Monica in trono della chiesa fiorentina di Santo Spirito. Nella concisa analisi longhiana, il risicato gruppo (non più di cinque numeri) doveva spettare a un artefice di stretta osservanza pollaiolesca che sembrava porsi esattamente a mezza via tra il grande anonimo che Longhi aveva ricostruito, ossia il Maestro di Pratovecchio, e il più noto corso della pittura fiorentina dei primi anni settanta del Quattrocento, galvanizzato dai due “orafi anatomisti” Antonio del Pollaiolo e Andrea del Verrocchio; una lettura, ahimè, piuttosto infelice sotto certi rispetti, come hanno avuto modo di dimostrare gli studi successivi restituendo quasi tutte le opere al giovane Botticini, e che negli anni sessanta Alberto Busignani stirò al punto da prospettare nel breve corpus dell’autore della Santa Monica dapprima l’avvio pittorico dello stesso Verrocchio, dappoi, sfumando con accortezza il proprio giudizio, una fase germinale della sua affollata bottega. Il che è, tutto sommato, di nuovo un giudizio alquanto lusinghiero per l’autore del dipinto Arundel. Il legame che Longhi aveva intelligentemente intravisto tra la tavola Arundel e l’affresco di via del Campanile venne comunque ripreso anni dopo da Federico Zeri, anche lui colpito dall’indefinibile presenza d’artista che s’avverte dietro alla Pietà. Nel 1976, in una succinta scheda per il catalogo della Walters Art Gallery di Baltimora, lo studioso riconosceva al medesimo pennello una Madonna col Bambino della collezione americana e proponeva altresì di isolare le tre opere in relazione a “an early production of an outstanding Florentine personality”, orientata su Alesso Baldovinetti, Domenico Veneziano, Andrea del Castagno e Donatello. A chi pensasse Zeri, benché optasse infine per un generico riferimento alla scuola fiorentina, lo si può intendere chiaramente da come adombrasse, con la massima circospezione, il nome dell’altro fratello Pollaiolo, Piero, accennando alle non poche affinità dei suoi esiti maturi col dipinto americano e quello Arundel. Nel 1989 il terzetto così costituito subì infine un ultimo e inatteso trasferimento, venendo ascritto in blocco da Everett Fahy alla problematica personalità del Maestro degli Argonauti. Se si esclude l’irragionevole tentativo nel 1996 da parte di Luisa Vertova di vedere nel solo tabernacolo fiorentino un avanzo dell’attività toscana di Giovanni Francesco da Rimini, con cui nulla ha a che fare, la rassegna bibliografia sull’enigma di Arundel Castle si esaurisce qui, con una rosa di possibilità che nella loro divergenza non fanno che confermare la persistenza della questione.

Che la Pietà, il tabernacolo e la Madonna di Baltimora vadano considerati insieme, sulla scorta di quanto supposto da Zeri, credo sia cosa abbastanza evidente: non solo dalle lampanti affinità compositive e stilistiche tra di esse, bensì anche dai risultati degli studi seguenti, che nel precisare meglio i contorni degli artisti cui erano state ascritte ne hanno confermato di riflesso la coerenza interna. Per tali ragioni, tanto le proposte di Fry e di Berenson, quanto quelle di Longhi e di Busignani vanno scartate senza troppe remore. Non diversamente andrà vista l’operazione di Fahy in favore del Maestro degli Argonauti, il cui catalogo si è rivelato negli ultimi tempi l’insieme degli incunaboli di ben due pittori molto vicini durante i rispettivi esordi, ma altrimenti noti nella loro attività più avanzata, Jacopo del Sellaio e Bernardo di Stefano Rosselli. Dopotutto, prima di lasciarci, se ne era accorto anche lo stesso Everett recuperando delle sparse intuizioni longhiane, ma tra le sue carte e nel ricordo di chi lo ha frequentato sino all’ultimo non sembra esserci stato nulla in merito alle tre opere di cui ci stiamo occupando. Alla loro indivisibilità e al loro isolamento rispetto a ulteriori corpora va inoltre aggiunta, come suggerito dalla Dalli Regoli, la possibilità di allestirne per via stilistica una cronologia approssimativa, con il gracile affresco di Via del Campanile e la brillante tavoletta americana rispettivamente a monte e a valle della magica data del 22 agosto 1460, inscritta nel dipinto inglese. Tenendo ben presente questi due punti fermi, che consentono di orientare meglio le ricerche, si può forse ora riprendere in mano il caso della Pietà Arundel e del suo affascinante, quanto renitente autore.

L’insistenza con cui si è accennato alla cifra stilistica dei due Pollaiolo (e vi includiamo pure la falsificazione ottocentesca) invita a rivalutare attentamente questa pista, per lo meno all’inizio. In effetti, nel prendere in considerazione la giovanile Crocifissione con i santi Francesco e Girolamo attribuita ad Antonio, anch’essa homeless e databile intorno al 1455 circa, ci si accorge di come questa presenti non pochi elementi in comune con il principale testo dell’anonimo. Specie i tre crocifissi, con quelle dita acuminate quanto i rebbi di una forchetta e l’affiorare ossessivo delle costole e dei tendini, appaiono come i presupposti più naturali all’indaginosa anatomia del Cristo Arundel, leggendosi in filigrana una simile soddisfazione nell’aguzzarne le mani, nello scalfirne le fisionomie, nel torturarne la carne. Malgrado ciò, non si può tacere che il medesimo confronto metta in luce anche un’enorme distanza qualitativa e mentale: se difatti le figure del Pollaiolo si stagliano nello spazio animate da una complessione elastica e dirompente – certo frutto degli estenuanti allenamenti in via Vacchereccia – le sei della tavola Arundel pare scricchiolino al minimo fremito, come rilegate nello sfondo color miele di qualche tarsia. È questo, mi sembra, l’indizio inequivocabile di un rapporto non molto stretto tra i due artefici e che implica, probabilmente, il fatto che a queste date Antonio costituisca più un punto di riferimento privilegiato che non un effettivo maestro. Allo stesso modo, per quanto riguarda gli eventuali legami con le opere del più giovane dei Pollaiolo richiamati da Zeri, se ne percepiscono distintamente dei riflessi solo nella più misurata Madonna di Baltimora: soprattutto in quelle carezze d’ombra che sfiorano le carni dopo averle rimpinguate, nella smaniosa articolazione dei panneggi, nelle luci rapprese sugli spigoli delle mani e dei volti, come pure nella preziosità smagliante della tavolozza. Una rapida sbirciata ai volti dell’azzimatissimo Tobiolo di Torino o dello schizzinoso Sant’Eustachio agli Uffizi, tra i più sciccosi della Firenze di quel periodo, è in tal senso significativa. Sembrerebbe di capire allora che dopo un’improvvisa fiammata per il grafismo ossessivo di Antonio, il quale proprio nel 1460 si afferma definitivamente sulla scena fiorentina con le Tre Fatiche di Ercole per Palazzo Medici, l’anonimo abbia rivolto le proprie attenzioni alle novità ponentine di Piero, tentando in qualche modo di emularne i risultati più scintillati ed appariscenti. Ma oltre a confermare queste correttissime intuizioni, si può dire qualcosa di più, massime sulla Pietà e il tabernacolo.

Accanto alla predilezione per Antonio del Pollaiolo, nella tavola già ad Arundel è possibile rinvenire ulteriori e interessanti riflessioni sulla pittura del sesto decennio, e nello specifico sui principali esponenti di quella corrente che è ormai entrata nella storiografia come ‘pittura di luce’: il concentrato san Francesco non ci apparirebbe così sigillato nel suo saio metallico senza il precedente di quello affrescato da Domenico Veneziano in Santa Croce, dal quale è dedotta la posa; né l’idea di far intravedere oltre una polita quinta marmorea le cime di aranci, palme e cipressi, sarebbe pensabile senza la fulgida pala di Domenico per Santa Lucia de’ Magnoli, l’Annunciazione di San Giorgio alla Costa e la pala di Cafaggio del Baldovinetti. Tra l’altro, i dogmi della pittura di luce si fanno sentire anche in dettagli minimi, come nel fregio e nei capitelli della spalliera, in cui i crateri scanalati, gli encarpi e i nastrini svolazzanti, intagliati da tenere ombre, ricordano i raffinati ambienti di un pittore sensibile a questo tipo di effetti come Fra Carnevale. E da ultimo non si può fare a meno di percepire in quella poetica dell’asprezza che ci ha tanto toccato al primo sguardo della Pietà un riflesso, come intravide Longhi, dell’umanità callosa, scavezzata del Maestro di Pratovecchio.

Passando al mendoso affresco di via del Campanile, l’intensa passione per la pittura di luce or ora osservata non vi è che timidamente accennata, dacché una cultura artistica pregressa, meno cerebrale e innovativa, sembra prevalere. Le grevi ombre argillose, il tenue rossore sulle guance, le zampe di gallina che suturano le palpebre agli zigomi del san Giovanni e del sant’Antonio Abate sono difatti alcuni degli stilemi inconfondibili dell’arte di Neri di Bicci. A lui rimanda pure quell’aria solennemente austera, impossibile da prendere sul serio, che spira per la composizione e che si rivede nel grandioso San Giovanni Gualberto di Santa Trinita (ma eseguito nel 1455 per San Pancrazio), dove ritroviamo l’idea della nicchia con conchiglia e in generale uno dei più eloquenti omaggi da parte del pittore ai modi di Domenico Veneziano. Un brano periferico degli stessi anni quale è l’affresco della cappella Cardini in San Francesco a Pescia, commissionato a Neri il 3 giugno 1458, fornisce un’altra prova delle vistose declinazioni biccesche presenti nel tabernacolo di via del Campanile, poiché vi compare un Battista raffigurato in un gestire simile a quello del suo omologo fiorentino. Circa il singolare soffitto cassettonato della sobria e luminosa edicola, poi, riproposto imbullettato nella Madonna della Walters Art Gallery, è una soluzione abbastanza frequente nella caterva di pale d’altare licenziate da Neri tra il settimo e ottavo decennio ed è perciò probabile che venisse messa a punto proprio nel momento in cui fu eseguito il tabernacolo: per limitarsi a qualche esempio, lo si incontra declinato a botte nell’Annunciazione tra i santi Apollonia e Luca Evangelista ora nel Museo Civico di Pescia, datata 1459, triplicato nell’elaborata loggia dell’Annunciazione del 1464 oggi alla Galleria dell’Accademia di Firenze, e ancora nel dipinto di analogo soggetto presso la chiesa di Santa Lucia del Borghetto, a Tavernelle, ultimato nel 1471. L’analisi formale dei tre dipinti, così come l’abbiamo qui presentata, sembra pertanto offrirci i tratti di un artista formatosi nel corso degli anni cinquanta, sotto il magistero del Neri di Bicci abbacinato dalla ‘pittura di luce’, e che verso il sessanta, approfonditi autonomamente i principali testi di questa corrente, amplia il proprio orizzonte fino a comprendere le prime fragorose prove di Antonio del Pollaiolo, per volgere infine alla preziosa densità materica del fratello Piero.

Giunti a questo punto dell’inchiesta, mi trovo oramai costretto a svelare una circostanza di primaria importanza, taciuta sin qui di proposito. Ossia che la fantomatica tavola già presso Arundel Castle non è mai stata letteralmente ‘senza casa’: da quando venne acquistata presso l’ufficio londinese di Christie’s nel giugno 1860 dal XIV duca di Norfolk, alla cui fervida devozione cattolica dobbiamo verosimilmente l’acquisizione, essa non ha mai lasciato il castello nel Sussex, e di conseguenza stupisce il fatto che la letteratura l’abbia sempre considerata diversamente, a partire dal di solito informato Berenson. Anziché un homeless, la Pietà era piuttosto da reputare uno sleeper, un’opera ‘dormiente’, erroneamente attribuita e in attesa che i tempi maturassero una sua più esatta comprensione. Per ciò che concerne il suo sfuggente esecutore, invece, nel firmamento della pittura fiorentina tra il sesto e settimo decennio del Quattrocento, un artista le cui fattezze formali e documentarie possano coincidere perfettamente alla silhouette tracciata sopra, chiaroscurandola definitivamente, in realtà esiste. Ed è Cosimo di Lorenzo Rosselli… un giovanissimo Cosimo di Lorenzo, per la precisione.

Le inestimabili Ricordanze di Neri ce ne restituiscono infatti con rara vivezza l’apprendistato proprio nel cuore degli anni cinquanta, permettendoci di accompagnarlo, poco discosti, nelle varie incombenze da fedele ‘galoppino’ affidategli dal maestro. Per poco più di tre anni, tra il maggio 1453 e l’ottobre del 1456, allorché Cosimo si congeda per recarsi in viaggio a Roma, siamo catapultati in quel dedalo di viuzze che un tempo fu il quartiere del Mercato Vecchio e quel suo popolo di legnaioli, sarti, vaiai e usurai ebrei, dove ci imbattiamo nel giovanissimo artista ingombro di stoffe da impegnare o appena riscattate, di legname da restituire, di anconette da consegnare o di sonanti compensi riscossi. Benché si sappia di commesse anche di un certo prestigio procacciate tra Firenze e Pisa negli anni immediatamente successivi, le prime prove del Rosselli certamente databili risalgono alla fine del settimo decennio e l’inizio del successivo: la pala di Santa Barbara, dipinta nel 1468 per l’altare della Compagnia dedicata alla martire nel santuario dell’Annunziata, la tavola per San Pier Scheraggio oggi agli Uffizi, commissionata nell’aprile del 1470 per la cappella di Mariano di Stefano di Nese, la Madonna col Bambino e quattro santi della chiesa di Santa Maria a Lungotuono, datata 17 ottobre 1471. È vero che qualche tempo prima si può collocare la lunetta ad affresco con l’Annunciata nella foresteria della Santissima Annunziata e nel 1466 circa la decorazione ad affresco della cappella del presule Leonardo Salutati nella cattedrale di Fiesole, ma sono opere in cui, nonostante l’anteriorità cronologica, Cosimo indossa già quella veste formale artigianesca e un po’ prevedibile che con- serverà, con qualche tiepido sbalzo evolutivo, fino alla fine della sua carriera. Come s’è fatto cenno, del processo tortuoso che lo condusse a elaborare quel linguaggio tanto peculiare e riconoscibile può rendere finalmente una chiara testimonianza l’esatta sequenza evolutiva costituita dall’affresco di via del Campanile, dalla Pietà e dalla Madonna di Baltimora. In quest’ultima, il dettaglio della mano anchilosata col mignolo a scatto, già scarnificata nel Battista Arundel, prelude a quelle conserte della suddetta Annunciata servita e a quella della Vergine nell’Adorazione dei Magi agli Uffizi del 1475 circa. Del pari è lo stazzonato panneggio, ora parecchio impoverito nella sua consistenza pittorica ma che dobbiamo immaginare staffilato dalla biacca e scavato dall’ombra al pari dei paludamenti degli Evangelisti nel soffitto della cappella Salutati e dei tre santi nella Pala di santa Barbara. Perfino la grafia stenta e legata che commenta le tristi figure della Pietà storpiandone l’anatomia è la stessa che scontorna più gentilmente la protagonista della lunetta ai Servi, che peraltro nella scenografia luminosa e nell’architettura intonacata di fresco è quanto di più vicino alla pittura di luce sia possibile trovare nel catalogo fino ad oggi noto di Cosimo. I riscontri più eloquenti e decisivi si hanno infine qualora si accostino certi brani della tavola di Arundel Castle agli affreschi fiesolani, soprattutto il silente san Bartolomeo al fiacco san Giovanni Evangelista: stessa penetrante malinconia, stesso sguardo acquoso e lucido, stessa mano trepida e venosa, stessa insonnia sulle palpebre; tanto che si direbbe la medesima persona ritratta a qualche decennio di distanza, incanutita e stempiata.

A una fase ben più avanzata del percorso di Cosimo e della sua bottega toccano al contrario questi due pannelli a fondo oro, con altrettanti santi ciascuno, di perspicua origine francescana. Mi sono stati gentilmente segnalati in via breve da Aldo Galli presso un’eclettica casa d’aste normanna, nelle cui raccolte sono annoverate come “Florence, vers 1480”. In origine partecipavano sicuramente allo stesso complesso da cui proviene la tavoletta con i Santi Giovanni Battista e Francesco custodita presso il Muzeum Narodowe di Varsavia e restituita al Rosselli da Carlo Ludovico Ragghianti e Federico Zeri. Arduo stabilirne l’esatta configurazione, che tuttavia non dové essere un polittico, come supposto da Edith Gabrielli: le contenute dimensioni (solo mezzo metro in altezza), il deliberato ricorso al fondo oro e la tenuta modesta dei dipinti puntano semmai in direzione di un qualche tipo di dossale ovvero degli sportelli di un’arliquiera o di un armadietto. A favore di questa seconda circostanza depone effettivamente la decorazione aniconica a finti marmi (verdi e rosa) che compare sul retro dei due pannelli francesi, per cui è lecito presumere le tre tavolette più necessariamente una quarta disposte in due registri, con le due francesi sulla destra e le altre sulla sinistra, anche in grazia di quanto ammettono l’orientamento variamente in tralice dei piedi dei santi, la chironomia del Battista e gli sguardi contemplativi di Ludovico, Antonio e Orsola. La presenza di questa santa accanto a una sceltissima suite francescana sembrerebbe del resto alludere a una provenienza dal monastero fiorentino omonimo, dal 1435 occupato da suore terziarie, sebbene allo stato attuale questa eventualità non può essere in alcun modo approfondita né confermata. D’altra parte, la tonalità stinta e la povertà del disegno le dicono eseguite in un frangente non lontano dall’Annunciazione e santi ad Avignone, del 1473, e della frammentaria pala d’altare riunita dagli studi intorno alla Madonna in gloria della Huntington Library di San Marino (CA), della quale è recuperato il modulo del Battista, arido e zazzeruto.

In fin dei conti, con il suo medaglione biografico, Giorgio Vasari ci ha trasmesso l’immagine di un uomo non particolarmente dotato, giunto sui ponteggi della Cappella Sistina grazie a delle raccomandazioni e dove, ricorrendo abilmente a una profusione di oro e lapislazzulo, riuscì ad accattivarsi, contro artisti di tutt’altra caratura, le lodi di un pontefice che lo stesso aretino non teme di definire bigotto. Non si può certo dire che a quest’immagine, cioè a quella di un pittore arcaizzante, un po’ noioso e reazionario, non abbiano contribuito, oltre alla messe di opere di altalenante qualità giunta sino a noi, i suoi stessi personaggi: figure spleniche, sdegnose, dal naso rubizzo e le guance pasciute, che ci soqquadrano con aria bacchettona e intimamente rassegnata fino agli albori del Cinquecento. L’enigma di Arundel Castle, con il repentino evolversi dei dipinti che porta con sé, ci racconta all’opposto la storia di un pittore nei suoi primi anni curioso, scalpitante, ansioso di affermarsi e che parteggia con vivace interesse per i fatti artistici di quei giorni. Che cosa sia poi scattato in Cosimo, che cosa lo abbia spinto a interrompere questo imprevedibile e forse sfibrante sperimentalismo per un’esistenza pittorica ‘ordinaria’ e priva di rincorse, è difficile saperlo. Ma è a dir poco commovente sorprenderne, attraverso l’assillo grafico che attraversa le sue opere giovanili, i suoi entusiasmi figurativi, i suoi insospettabili turbamenti, insomma, il suo più segreto laboratorio mentale.

May 8, 2023